“47岁初三家长,感觉快熬不住了”——这条社交媒体上的感慨配资平台股票,像一面镜子,映照出无数中国家庭在中考冲刺阶段的集体焦虑。

当“叛逆期”撞上“升学压力”,当“唠叨式教育”遭遇“躺平式反抗”,家长们陷入了一个两难困境:管多了怕逆反,管少了怕后悔。但翻看评论区里595条真实留言,我们会发现,这场“熬”的背后,藏着教育观念转型的契机

一、焦虑的根源:当“经验主义”遭遇“代际鸿沟”

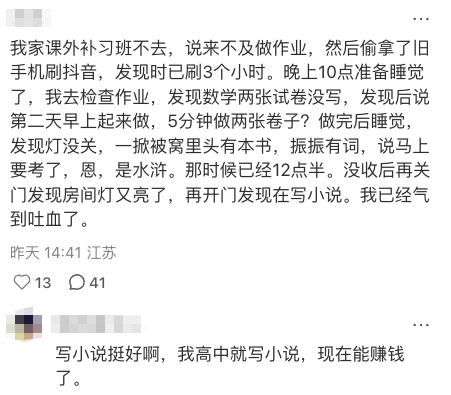

评论区里,一位浙江家长无奈道:“儿子非要补语文,还问我口袋经不经得住。”这种“主动求补”的现象,与传统认知中“家长逼迫补课”形成鲜明对比。而北京家长“周末打游戏,平时随便玩手机”的描述,更让“松弛感”成为新一代青少年的标签。这种反差折射出一个现实:当代青少年的成长需求已从“生存型”转向“发展型”,他们更渴望自主权与认同感。

与之相对的是家长群体的“经验主义困境”。河南45岁家长坦言:“每天五点半起床做饭,十点半接回,回来后老佛爷一样伺候。”这种“保姆式教育”背后,是家长将自我价值与孩子成绩深度绑定的心理机制。当孩子表现出“心情不好不想上学”时,家长的第一反应往往是“是不是我哪里没做好”,而非“他需要什么支持”。这种错位,让亲子关系陷入“越用力越疏离”的怪圈。

二、破局之道:从“控制者”到“支持者”的角色转型

情绪价值的重构

北京家长“彩虹屁拍起来,提供好情绪价值”的评论获得高赞,揭示了一个关键转变:当代青少年更需要情感共鸣而非道理灌输。

江苏一位高二家长的反思颇具代表性:“刚开始还有一年,有的熬;后来发现,高中三年更难熬。”这种“持久战”思维促使家长重新定义“成功”——当“考上重点高中”不再是唯一目标,“身心健康”开始成为新的共识。

教育方法的迭代

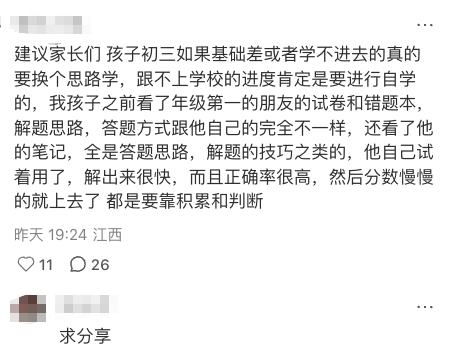

江西家长“看年级第一的错题本,解题思路完全不一样”的分享,指向一个被忽视的领域:学习策略的代际传递。传统“题海战术”在信息时代逐渐失效,取而代之的是“错题归因-模型构建-迁移应用”的认知升级。

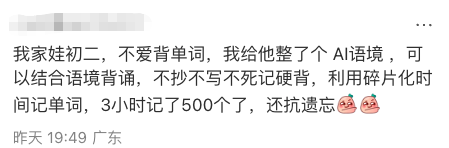

上海家长“用AI语境背单词,3小时记500个”的实践,则展示了技术赋能教育的可能性。这些案例表明,家长的角色应从“知识传授者”转变为“学习策略师”。

进南京择校家长群

了解更多择校升学信息

亲子关系的重塑

评论区里,湖南家长“每天和儿子有说有笑,还要抱抱”的描述,与“一回家就焦虑难受”的四川家长形成鲜明对比。这种差异源于对“叛逆期”本质的理解差异:心理学研究表明,青少年叛逆行为本质上是“自我同一性探索”的外化表现。广东家长的“闭嘴,运动,只管吃喝”策略,看似消极实则积极——通过减少对抗性互动,为孩子保留了“试错空间”与“心理安全区”。

三、长期视角:在“熬”中培育成长型思维

接受教育的“非线性”特征

江苏家长“儿子初二叛逆,初三变乖”的经历,印证了发展心理学的“阶段性成长”理论。青少年认知发展具有“螺旋上升”特点,家长需要建立“长期主义”思维:北京家长“女儿抑郁后突然觉醒,考上公立高中”的案例表明,暂时的“躺平”可能是能量积蓄的过程,而非终点。

构建“支持系统”生态

评论区里,浙江家长“找道士做法”的调侃,折射出家长群体的“病急乱投医”心态。相比之下,江苏家长“和孩子当朋友相处”的实践更具借鉴意义。教育从来不是单打独斗,而是需要构建“家庭-学校-社会”的支持网络:北京家长“让老公管功课”的分工策略,广东家长“和亲戚朋友沟通”的借力智慧,都体现了系统思维的价值。

在“自我关怀”中实现代际共赢

上海家长“做完乳腺肿瘤手术才明白,孩子学习好不如身体好”的反思,敲响了健康警钟。当家长将“自我价值”与“孩子成绩”解绑,才能实现真正的教育自由。湖南家长“接受他的平庸”的宣言,不是放弃而是觉醒——认识到每个生命都有其独特的成长节奏,正如江苏家长所言:“儿孙自有儿孙福,现代社会已经不是拼学历的时候了。”

结语:在“熬”中看见光

翻看这些真实留言,我们看到的不仅是焦虑,更是觉醒:当47岁的家长开始反思“是不是管得太紧”,当53岁的家长承认“自己不够优秀”,当61岁的家长感叹“早生孩子早得福”,这些自我质疑恰恰是教育观念升级的起点。教育从来不是“熬”的过程,而是“变”的旅程——当家长学会在“彩虹屁”中传递认可,在“错题本”里发现方法,在“闭嘴”时给予空间,那些看似难熬的日子,终将化作照亮彼此生命的光。

正如一位江苏家长的总结:“现在只管管孩子是不是吃饱睡好,她心情好第一。”这种返璞归真的智慧,或许正是破解中考焦虑的终极密码——教育的本质,终究是让每个生命都能按照自己的节奏,绽放独特的光彩。

文章综合:小红书、南京择校

关注南京择校矩阵媒体

与 1000000 家人共同成长

点喜欢

尚竞配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。